管理業務主任者試験 令和元年試験 問2(改題)

問2

Aは、自己の所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、甲に損壊が生じた場合でも、Aは債務不履行の責任を負わない。

- AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。

- AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を解除することができない。

- AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。

正解 1

問題難易度

肢161.9%

肢215.2%

肢318.4%

肢44.5%

肢215.2%

肢318.4%

肢44.5%

分野

科目:1 - 民法細目:4 - 契約

解説

- [誤り]。贈与契約では、贈与の目的物を特定した時の状態で引渡し・移転することを約束したと推定されます(民551条1項)。基本的には現状有姿での引渡しとなりますが、贈与契約後に生じた損壊については債務不履行責任を負う可能性があります。

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

- 正しい。死因贈与にはその性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されます(民554条1項)。死因贈与の取消しに関しては、その方式に関する部分を除いて遺贈の規定が適用されるため、Aはいつでも撤回することができます(最判昭47.5.25民1022条)。

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与の取消については、民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

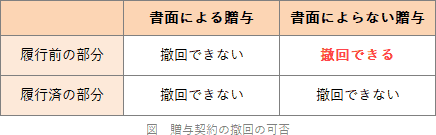

- 正しい。書面によらない贈与(例:口頭での合意など)は各当事者が解除できますが、履行の終わった部分については解除できません(民550条)。本肢では甲の引渡しにより履行が済んでいるため、Aは解除できません。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

- 正しい。負担付贈与には双務契約(各当事者が相手方に対し債務を負担する契約)の規定が準用されます(民553条)。双務契約では同時履行の抗弁が認められるため、受贈者が負担を履行するまでは、贈与者は給付を拒めます(民533条)。したがって、Bが扶養を始めない限り、Aは甲の引渡しを拒むことができます。

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。