管理業務主任者試験 平成30年試験 問5

問5

AとBとの間で、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)についての賃貸借契約が締結され、AはBに甲を引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- Bが、Aの承諾を得ないで、甲をCに転貸した場合であっても、Bの行為についてAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは、Bとの間の賃貸借契約を、無断転貸を理由として解除することができない。

- Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場合、Bの債務不履行を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Cの転借権も消滅する。

- Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場合、Cは、Aに対して直接に義務を負う。

- Bが、Aの承諾を得て、甲の賃借権をCに譲渡した場合、BがAに交付した敷金に関する権利義務関係は、当然にCに承継される。

正解 4

問題難易度

肢16.0%

肢25.0%

肢315.5%

肢473.5%

肢25.0%

肢315.5%

肢473.5%

分野

科目:1 - 民法細目:4 - 契約

解説

- 正しい。賃借権を譲渡や転貸が無断で行われた場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるとされています(民612条)。しかし、「信頼性破壊の法理による制限」と呼ばれる判例法理があり、譲渡や転貸が賃貸人との信頼関係を破壊するような背信的行為でない特別な事情がある場合には、賃貸人は解除権を行使できません(最判昭28.9.25)。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。

- 正しい。原賃貸借契約が債務不履行で解除された場合には、転貸借は、原賃貸人が転貸人に対し返還を請求したときに履行不能により終了します(最判平9.2.25)。したがって、Bの債務不履行により原賃貸借契約が解除されれば、Cの転借権も消滅します。

賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。

- 正しい。適法に転貸を受けた転借人は、賃借人(転貸人)の債務の範囲を限度として、原賃貸人に対して債務を直接履行する義務を負います(民613条1項)。

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

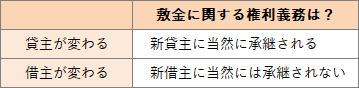

- [誤り]。敷金は、①賃借権の譲渡、②賃貸借が終了し賃貸物の返還があった時に清算されます(民622条の2第1項)。敷金契約は承継されないため、Cは新たに敷金を預け入れる必要があります。

賃貸人は、敷金(・・・)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。