管理業務主任者試験 平成27年試験 問5(改題)

問5

マンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)を所有するAが、Aの友人であるBに甲を贈与する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示することによって成立するので、Bは、Aに対し承諾の意思を表示する必要がない。

- AがBに、書面によらないで甲を贈与した場合、Bへの所有権移転登記が完了すれば、その贈与は、解除することができない。

- Aが、甲の贈与契約を締結したとき、甲に欠陥があることを知っていた場合、その欠陥についてBに告げなかったときは、Bに対して債務不履行の責任を負う。

- AとBが、Aが死亡したときに甲を贈与する旨の契約を締結する場合、遺贈の規定が準用されるので、公正証書による贈与契約書を作成しなければならない。

正解 2

問題難易度

肢12.5%

肢261.5%

肢327.2%

肢48.8%

肢261.5%

肢327.2%

肢48.8%

分野

科目:1 - 民法細目:4 - 契約

解説

- 誤り。贈与は「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」契約です。単独行為ではなく契約行為なので、相手方の承諾が必要です(民549条)。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

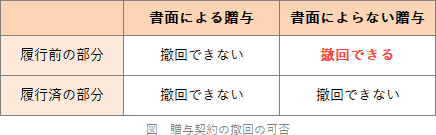

- [正しい]。書面によらない贈与(例:口頭での合意など)は各当事者が自由に解除できますが、履行の終わった部分については解除できません(民550条)。本肢では甲の引渡しにより履行が済んでいるため、Aは解除できません。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

- 誤り。贈与者は、目的物を特定時の状態で引き渡す義務を負うと推定されます(民551条1項)。契約締結時に欠陥がある状態だったのであれば、その状態で引き渡せば義務を果たしたことになるため、債務不履行責任は生じません。

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

- 誤り。死因贈与にはその性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されますが、準用される範囲は効力に関するものであって、遺書能力・方式・承認・放棄に関する規定は準用されないというのが一般的な解釈です。したがって、遺贈の形式要件である書面(遺言)は死因贈与には適用されず、贈与の原則どおり意思の合致のみによって成立します(最判昭32.5.21)。

死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はない。